木造住宅の耐用年数や減価償却期間は? 長く住める"木の家"に注目してみよう

公開日: 更新日:

木材の香りがやさしく漂うナチュラルな木の家は癒し効果も高く、いつの時代もニーズが高い工法です。ただ、鉄骨造の住宅と比較すると建物の寿命は短いのではないかと考える方もいるのではないでしょうか。しかし、ご心配には及びません。たしかに法律上では木造の耐用年数は22年とされていますが、実際にはそれ以上長く住むことが十分可能です。

今回は自然な魅力にあふれた木の家に、長く住み続けるための方法について詳しく解説します。大切なマイホームをいつまでも良好な状態に保ちましょう。

木の家は国民のニーズが高い

木造住宅とは、文字面のとおり建材に木材を使用した住宅です。言わずもがな、日本では古くから用いられてきた建築構造であり、いまに至るまで多くの人が木造住宅を求めてきました。

1.4分の3の国民が木造住宅を志向

内閣府が令和元年10月に行った調査「森林と生活」によると、今後、住宅を建てたり買ったりする際には、7割以上が木造住宅を選びたいと考えていることが分かっています。ちなみに現在の日本の住宅の約57%が木造住宅であり、面積で表すと約68%の規模になります。

国土交通省資料「木造住宅への国民ニーズが高い」より転載

なお、円グラフ上の「在来工法」とは、単純な形式の梁や桁で床組みや小屋梁組を構成し、それを柱で支える建築工法で、昔から日本にある方法です。一方、「ツーバイフォー工法」は、木造の枠組材に構造用合板等の面材をつないで壁と床を作る建築工法です。また、ここには出てきませんが、「木質プレハブ工法」もよく知られる工法のひとつです。木材を使用した枠組の片面または両面に構造用合板等を用い、あらかじめ工場で接着した木質接着複合パネルにより、壁、床、屋根を構成して建築します。(※)

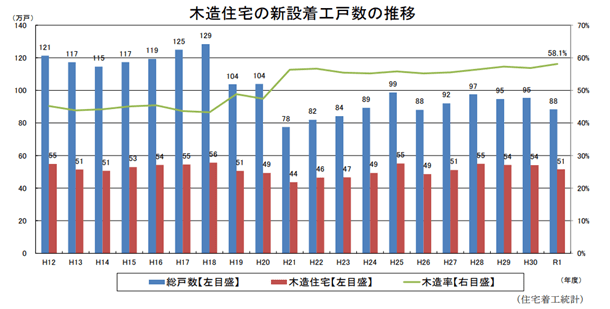

2.木造住宅新築着工戸数は非木造に比べると安定

以下は、国土交通省がまとめた「木造住宅の新設着工戸数の推移」のグラフです。こちらによると、新設住宅戸数のうち木造住宅戸数の占める割合は、平成21年以降は横ばいで推移していることがわかります。

国土交通省「令和2年度 住宅経済関連データ|4.木造住宅建設戸数の推移(1)木造住宅の新設着工戸数の推移」より転載

木造住宅の耐用年数

木の家に長く住み続けるには、木造住宅が「どのくらい良好な状態で維持できるのか」が気になるところです。

ここでは、木造住宅の耐用年数について解説をしていきます。

1.木造住宅の法定耐用年数は20~22年

国税庁の資料によると、国が定めている木造住宅の法定耐用年数は20~22年となっています。

▼建物の耐用年数

|

構造 |

耐用年数 |

|---|---|

|

木造・合成樹脂造 |

22年 |

|

木骨モルタル造 |

20年 |

|

鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 |

47年 |

|

れんが造・石造・ブロック造 |

38年 |

国税庁ウェブサイト「【確定申告書等作成コーナー】-耐用年数(建物/建物附属設備)」の情報をもとに作表

このように鉄筋コンクリート造が47年であるのと比べ、木造は短命なものとして扱われています。しかし、これは減価償却の計算に使われるものであり、あくまで資産価値としての側面です。建物の寿命を示すものではありません。

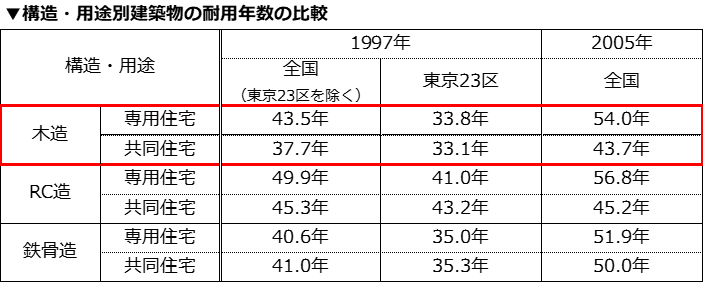

2.実際の木造住宅の平均寿命は54年

一方、一般社団法人木を活かす建築推進協議会は、木造の専用住宅の平均寿命は2005年現在、54年(推計)としています。下記の表のとおり、近年では建物の寿命は長くなる傾向にあり、構造材料の違いは平均寿命にあまり影響しないという結果となりました。

一般社団法人 木を活かす建築推進協議会「木造建築の耐用年数(木造建築の寿命は短くない)|P42.2-9 構造、用途による寿命に違いはない」の情報をもとに作表

木の家を長く維持するために必要なこと

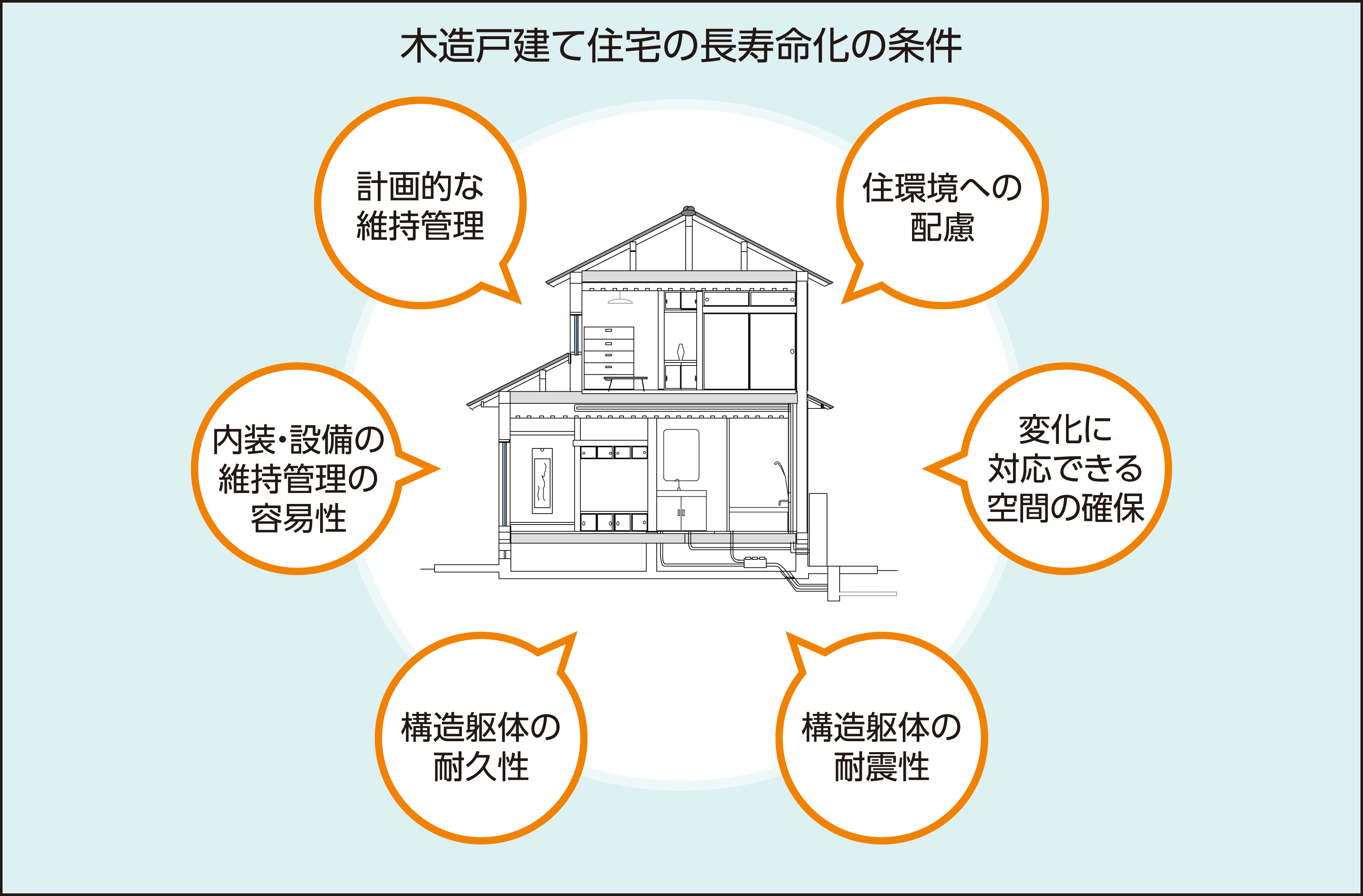

木の家を長持ちさせるにはさまざまな条件があります。

1.木が乾いた環境にする

まずは、木が乾いた環境にすることが必要です。木材の腐朽は水分、温度、酸素がそろうと生じるため、それを防ぐために防腐剤等を使用することもあります。実際に温度や酸素の管理をすることは難しいので、いかにして水分を排除するのかが重要です。

水分に起因して不具合が生じる建築物の部位は下記のとおりです。日頃から建物に湿害を与えないよう、マメにチェックしておきましょう。

▼水分に起因して生じる建築物の不具合

|

原因 |

不具合の内容 |

部位 |

|---|---|---|

|

雨水 |

雨水の浸入、雨漏り、汚れ、伝い水、排水不良、水溜まり |

雨水......屋根、外壁、バルコニー開口部 汚れ・伝い水......外壁 排水不良・水溜まり......外部床、屋根、バルコニー |

|

積雪 |

すが漏り、つらら、雪庇 |

屋根、庇 |

|

生活用水 |

漏水 |

地下、水槽、配管 |

|

雨水・地中水・湿気 |

湿潤 |

床下、外壁、断熱材 |

|

湿気 |

カビ、結露 |

カビ・表面結露......窓面、内壁面、天井面、床面 内部結露......小屋裏、壁内 |

|

含有水分 |

膨張 |

露出防水層、塗膜 |

|

地下水 |

圧密沈下、液状化、凍上 |

基礎 |

国土技術政策総合研究所「木造住宅の劣化対策ガイドライン」策定について(その3-1)木造住宅の水分に起因する劣化リスク分析・同解説|P71. 表2 水分に起因する建築物各部の不具」を基に作表

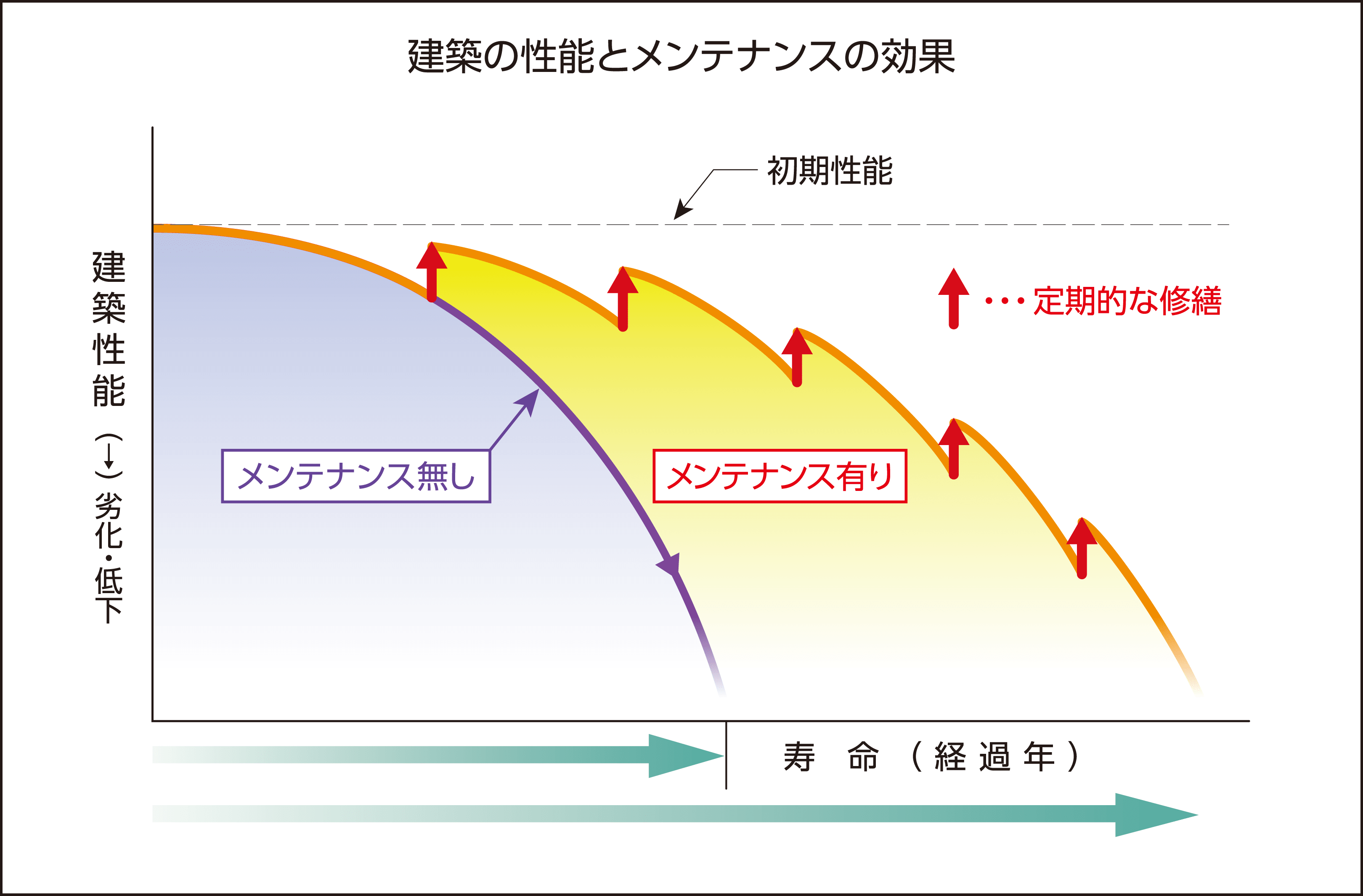

2.定期的なメンテナンスが重要

住宅の定期的なメンテナンスも重要事項のひとつです。近年の日本では、従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものをつくり、きちんと手入れをして、長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目指しています。つまり、「いいものをつくる」ことと「きちんと手入れをする」ことが住宅の長寿命化を可能にするのです。

ここでいう「きちんと手入れをする」とは、各構造部位や各種設備等の定期的なメンテナンスを実施して、建築物の性能をできるだけ長持ちさせることを指しています。したがって、住宅の長寿命化を実現するには定期的な点検・補修等がなされ、点検等の履歴が蓄積されるなど計画的な維持管理が必要です。なお、履歴を残しておきたい情報として以下の4つが挙げられます。

- 設計図書等

- 材料・設備

- 施工者名

- 点検、補修、リフォームの実施時期・内容

国土交通省「住宅の寿命を延ばす「200年住宅」への取組 H20年度予算案|P5. 住宅の長寿命化の取組のイメージ(木造戸建住宅)」を基に作図

まとめ

今回は、「木の家」に長く住み続けるために必要なポイントを詳しく解説しました。

木の家に長く住み続けるには「木の乾燥」と「住宅のメンテナンス」が重要です。建物の湿害を放置せず定期的に点検を行い、劣化した箇所を適切にメンテナンスすることによって、長く住み続けることができます。

木の家は自然の恵みを材料として用いるぶん、温かみのある空間が魅力です。癒しの効果を感じられるのも、木の家ならでは。その良さを楽しみながら世代をまたがって長く住み続けられるよう、ぜひともお住まいを大切にしてくださいね。

※ 林野庁「第1部 第3章 第2節 木材利用の動向(2)」

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r1hakusyo_h/all/chap3_2_2.html

まずは無料のカタログで、

リフォームのイメージを

膨らませてみませんか?

カタログにはこんな内容が載っています!

- 住友林業のリフォームの特徴

- よりよい住まいへのヒント

- リフォーム実例集

- 限定サイトへの招待