上手に使って得をしよう 住宅リフォームでもらえる補助金・減税制度あれこれ

公開日: 更新日:

持ち家があることは老後の住居問題に頭を悩ませる必要の無いぶん安心な一方、リフォームが必要になるのでは、と心配している人も多いようです。

かかる費用はリフォームの内容によって大小さまざまですが、老後生活資金のことを考えると、貯蓄はできるだけ減らしたくないというのが本音ではないでしょうか。

そこで考えたいのが、国や自治体が行っている「補助金制度」や「リフォーム減税」の活用です。

それぞれ対象となるリフォームの種類や、対象となる居住者の年齢などが異なりますから、内容を知り、上手く使い分けたいものです。

今回は、住宅リフォームでもらえる補助金や減税制度について紹介していきます。

老後の住まいに必要なリフォームは?

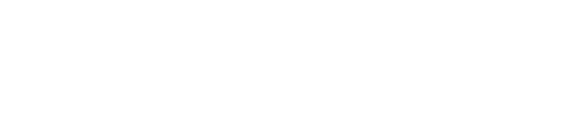

内閣府が全国の60 歳以上の男女3,000人を対象とした調査によると、「現在の住居に住み続ける予定である」と回答した人は全体の96.8%。そのうちの、過半数(53.5%)の人が「(住み続けるには)何らかの改修が必要」と考えていることがわかります。

内閣府「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果-住宅の状況に関する事項」p73の情報を基に作図

そのうえで、住み続けるために必要な改修の内容を見てみると、最も多い回答が「手すりを設置する(35.0%)」。そのあとを、「床や通路面の段差解消(19.1%)」「浴槽を入りやすいものへ取り変える(13.6%)」「ブザーの設置など防犯設備や緊急通報のための装置を設置する(13.6%)」と続きます。

まだ健康で身体状況も良いうちは、老後に必要になるリフォームをイメージしにくいものです。実際には住宅の構造や設備の状態によっても変わりますが、どの部分のリフォームが必要になるのか、このような調査結果を参考にしておくといいでしょう。費用面のイメージをするためにも大切です。

介護予防のためのリフォーム補助金制度

補助金額や対象となるリフォーム工事、対象者などは自治体によって異なりますが、自宅のリフォームをした場合、費用の一部を自治体が補助してくれる場合があります。

そもそも公的介護保険では、手すりの取り付け、段差の解消、引き戸等への扉の取り替えなどの改修を行った際に、改修費用の9割相当額(18万円限度)を還付してくれる制度があります(※1)。

ただし、これは要介護・要支援認定を受けていることが必要で、これから介護を予防するためのリフォーム工事には適用されません。

一方、自治体のなかには、住み慣れた自宅で自立し、長く住み続けることを支援する目的で補助金を支給するところもあります。手すりの設置や段差解消などが自宅内での転倒等事故防止になり、それが介護予防につながるという観点です。たとえば東京都千代田区では、同一住宅につき、給付限度額20万円の範囲内で介護保険での住宅改修と同様の工事をすれば、9割相当額を区が補助してくれます(※2)。これは、介護認定を受けていない65歳以上の人を対象とした制度です。

ただし、事前の申請と自治体の調査が必要であり、日常生活の動作等が困難で、介護予防や自立支援の観点から改修が必要と認められることなどが条件です。なお、破損や老朽化による改修、リフォーム、間取りの変更をともなう大規模工事は対象となりません。

自分が居住している自治体にもリフォーム費用に対する補助金制度があるかどうか確認してみましょう。

長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金

介護予防の目的だったり、介護が必要となってリフォームを行い、補助金を受けられたりするのは助かりますが、これらは65歳以上の人が対象の制度です。

助成してもらえるとはいえ、年金生活に入った後にまとまった資金を支出することは家計の面で不安に思う人もいるかもしれません。できれば、まだ労働収入のあるうちにリフォームを行い、住居の不安を抱えず、安心して老後暮らしを迎えたいと考える人もいることでしょう。そんな場合に検討したいのが、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」です。

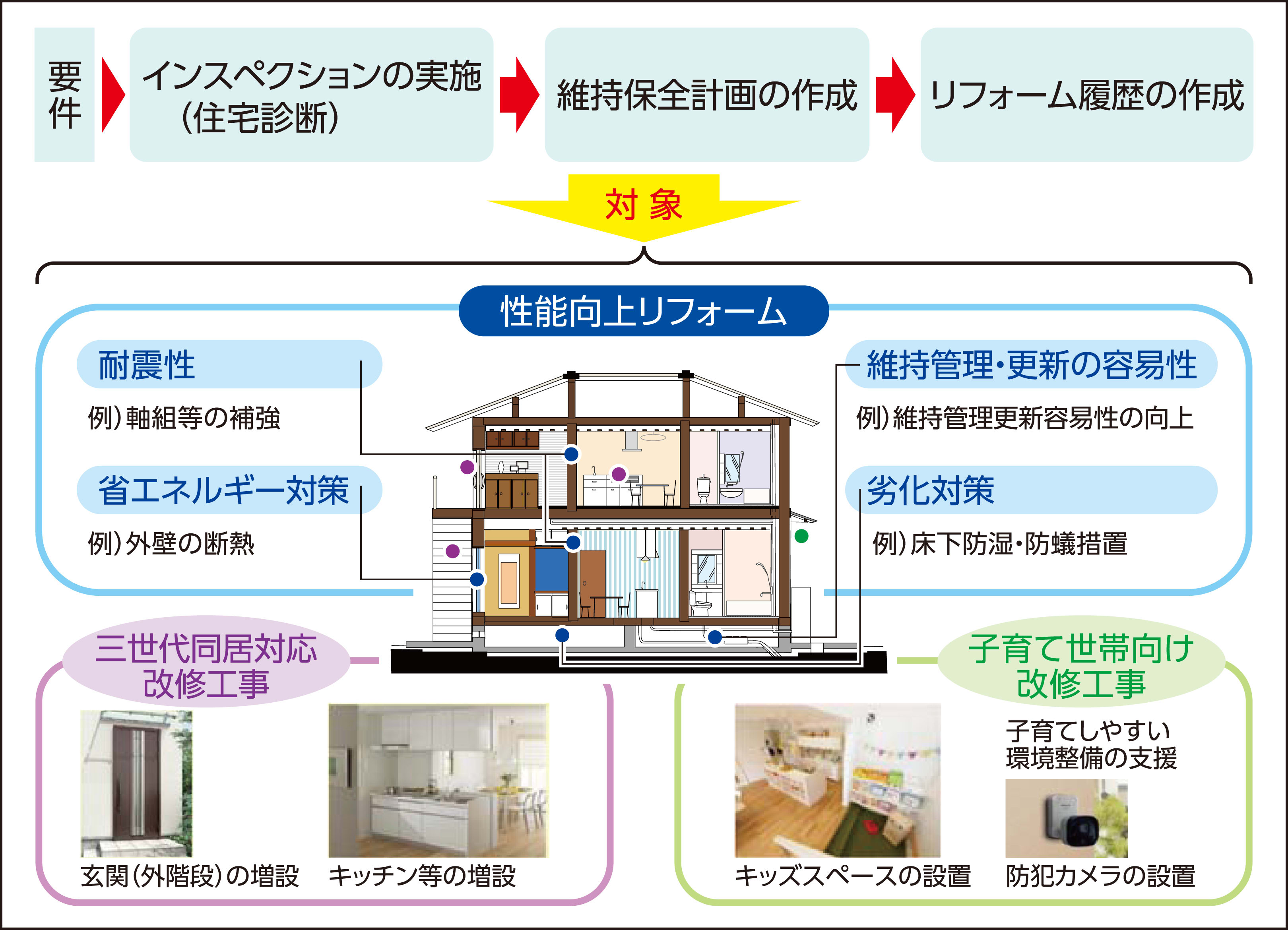

当補助金は良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備を図ることを目的に実施されており、既存住宅の長寿命化や省エネルギー化等に資する性能向上リフォームをする場合に、工事費等の一部を国が補助してくれる、というものです。

「長期優良住宅化」と聞くと、老後のためのリフォームではないように思う人もいるかもしれません。しかし、たとえば省エネルギー化工事などで温熱環境を整えることはヒートショックを防ぎ、介護予防につなげる効果があります。

対象となるのは、省エネルギー対策や構造駆体(くたい)の劣化対策など、住宅の性能向上リフォーム工事を主とするもののほか、「三世代同居対応改修工事」なども対象とされています。リフォーム工事前のインスペクション(住宅診断)に加え、定められた性能基準を満たすことが必要ですが、インスペクション費用も補助対象になるのは心強いのではないでしょうか。

国土交通省住宅局「令和2年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する説明資料」p.4の情報を基に作図

当制度ではリフォーム費用の3分の1が補助されますが、リフォーム工事実施後の住宅性能に応じて上限額が異なります。

|

リフォーム後の住宅性能 |

補助限度額 |

|---|---|

|

1.長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められる場合 |

100万円/戸 |

|

2.長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合 |

200万円/戸 |

|

2のうち、更に省エネルギー性能を高めた場合 |

250万円/戸 |

長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局「長期優良住宅化リフォーム推進事業概要チラシ」を基に筆者作表

なお、「三世代同居対応改修工事」もしくは「子育て世帯向け改修工事」も同時に行う場合は、表中の金額に50万円加算された金額が上限額となります。

補助金の申請ができるのは工事を発注した本人ではなく、リフォーム工事を施工した事業者です。実は補助金の受領も事業者を通して還元される仕組みです。

そのためリフォーム工事を施工または買取再販できる事業者が「長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局」に登録されている必要があります。登録事業者は同事務局HPで公表されていますので、利用される方は必ず確認するようにしましょう。

令和2年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業 事業者情報の公表

https://choki-reform2.jp/R02APR/publish

リフォーム減税制度

自宅のリフォームをした場合の減税制度は大きく分けて3つあり、要件や控除額などがそれぞれ異なります。また、リフォームの種類やローンを利用するかどうかによっても利用できる減税制度が変わります。

リフォーム工事の種類が同じ場合、重複して利用することはできず、どれかを選ばなければなりません。特徴や要件を表にまとめましたので参考にしてください。

リフォーム減税制度の種類

|

制度名称 |

住宅特定改修特別税額控除 |

特定増改築等住宅借入金等特別控除 |

住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除) |

|---|---|---|---|

|

制度の特徴 |

一定の要件を満たすリフォームをした場合、一定額を所得税から控除できる |

ローンを利用して、一定の要件を満たすリフォームをした場合、毎年一定額を所得税から控除できる |

ローンを利用して一定の要件を満たすリフォームをした場合、毎年一定額を所得税から控除できる |

|

借入れ要件 |

ローン利用有無を問わない |

返済期間が5年以上のローンを利用すること |

返済期間が10年以上のローンを利用すること |

|

リフォーム種類 |

|

|

|

|

リフォーム費用要件 |

50万円超 |

50万円超 |

100万円超 |

|

最大控除額 |

リフォームの種類により25~35万円(バリアフリーの場合は20万円) |

12.5万円(年間) 62.5万円(全期間) |

40万円(年間) 400万円(全期間) |

|

控除期間 |

リフォーム後居住を開始した年分(1年間) |

リフォーム後居住を開始した年から5年間 |

リフォーム後居住を開始した年から10年間(2019年10月1日~2020年12月31日の期間に入居した場合は、13年間に延長) |

一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック(令和元年度版)」の情報を基に筆者作表

これら3つの減税制度は、「税額控除」といって、その年の所得税から直接控除される仕組みです。つまり、本来支払うべき所得税額以上には控除されないため、課税される所得税の多い現役のうちにリフォームしておくほうが減税効果も高まります。

また、これらの減税制度は2021年12月31日までに居住することも要件のひとつとされています。 補助金制度や減税制度は、将来的に変わる可能性がありますので、老後に向けてリフォームを考えている人は、老後資金準備の一部をリフォーム費用に充て、今のうちに工事をするのもよいのかもしれません。そのうえで、手すりの取り付けなどは、65歳になるのを待って補助金制度を利用するのも費用負担を抑えるためのひとつの方法です。

リフォームの種類ごとの相場や工事内容をリフォーム事業者に相談しながら、安心して住める老後の住居づくりを目指していくとよいでしょう。

※1 厚生労働省「介護保険における住宅改修」

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/07.pdf

※2 東京都千代田区「高齢者福祉住環境整備-介護予納住宅改修等給付」

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/koresha/dokuji-kaigo/sebi.html

まずは無料のカタログで、

リフォームのイメージを

膨らませてみませんか?

カタログにはこんな内容が載っています!

- 住友林業のリフォームの特徴

- よりよい住まいへのヒント

- リフォーム実例集

- 限定サイトへの招待