「いつまでも快適に暮らしたい!」 高齢者が暮らしやすい住まいの条件と工夫

公開日: 更新日:

高齢化が進む日本では、老後生活を長く送る方がますます増えていきます。

内閣府の調査(※1)でも「身体機能が低下しても自宅に留まりたい」人は65.1%を占めており、老人ホームよりも住み慣れた自宅を"終の棲家"としたい人のほうが多いことがうかがえます。

それでは、高齢になっても自宅で快適に暮らせる環境とは、どのようなものなのでしょう?この記事でそのヒントを探ってみましょう。

高齢者の生活の現状

高齢になると若い頃とくらべて外出する範囲が狭くなる傾向があります。そのため、普段交流するのは家族や近所が多いようです。

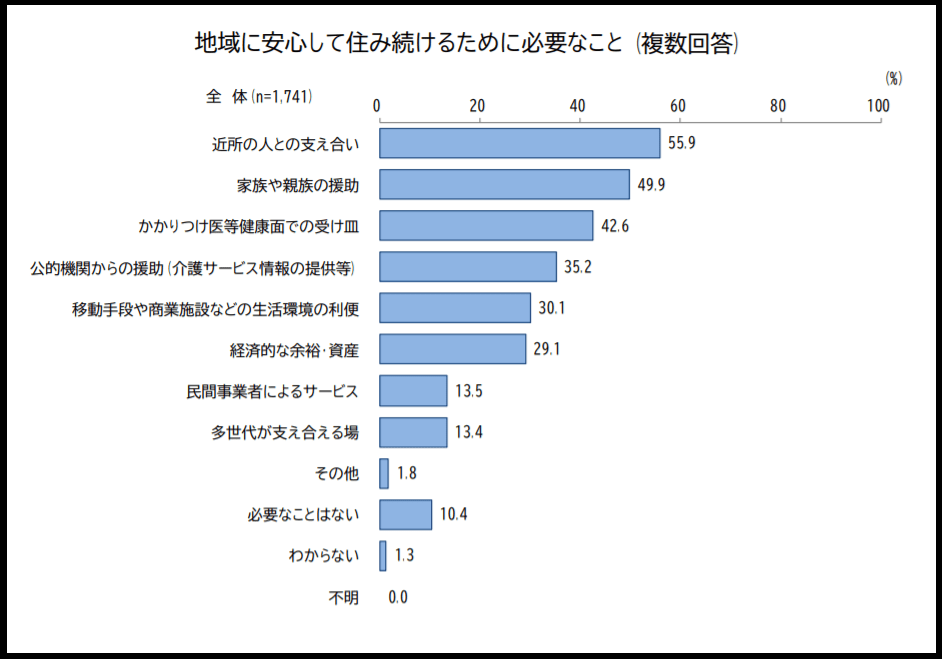

内閣府のアンケート(※2)によると、近所の人とは「親しくつきあっている」(30.0%)、「あいさつ以外にも多少の付き合いがある」(29.1%)というように、日常的にふれあいのある高齢者は、過半数を超えています。実際、地域に安心して住み続けるうえで、「近所の人との支え合い」は、「家族や親族の援助」よりも必要とする声が上回っています。

内閣府「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査|P17 図表 2-1-4-1 地域に安心して住み続けるために必要なこと (Q3-1)(複数回答)」より転載(一部加工)

同じ調査では、「現在住んでいる地域に住み続ける予定はある」という人が 93.1%にも上っており(※3)、住み慣れた地域で慣れ親しんでいる人とつきあいながら生活を送ることが高齢者のこころの支えになっていることがうかがえます。

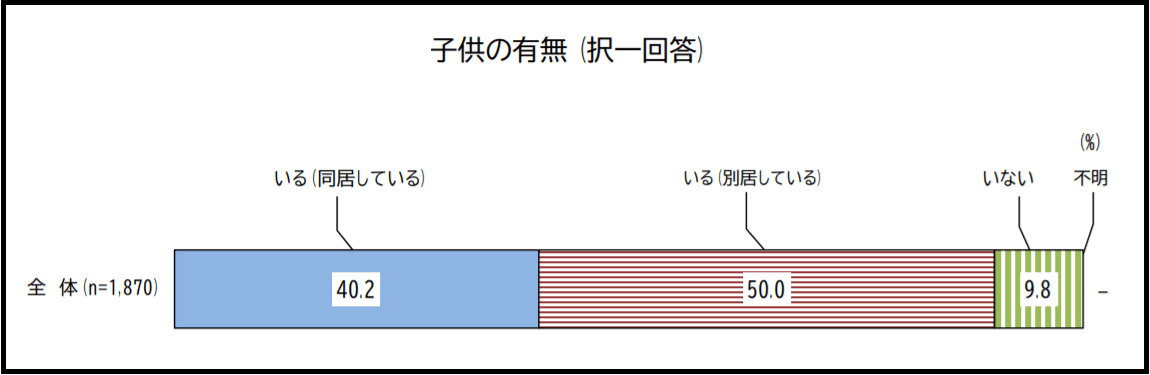

なお、ひと昔前は高齢になると子どもと同居するパターンがよく見られましたが、近年ではそれほどでもありません。内閣府の同じ調査では、子どもがいるものの別居している割合は、同居している割合を上回っています。これは、地方都市よりも大都市のほうが顕著な傾向にあります。

内閣府「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査|P23 図表 2-1-7-1 子供の有無(Q6)(択一回答)」より転載(一部加工)

高齢者が暮らしやすい環境

完治が見込めない病気になった場合でも、最期を迎える場所は病院ではなく「自宅」を希望している高齢者は多いようです。

ここでは、自宅で暮らす場合に高齢者が暮らしやすい環境について内閣府の調査をもとにご紹介します。

1.同居もしくは子どもの家と距離が近い

高齢になると身体機能が弱まるため、病気になったときの不安は年々大きくなります。そのため、いざという時に頼りになる子どもと同居してもらう、あるいは近くに住んでもらえると安心です。近年では、親子世帯の同居・近居の住み替えの動きも少なくありません。

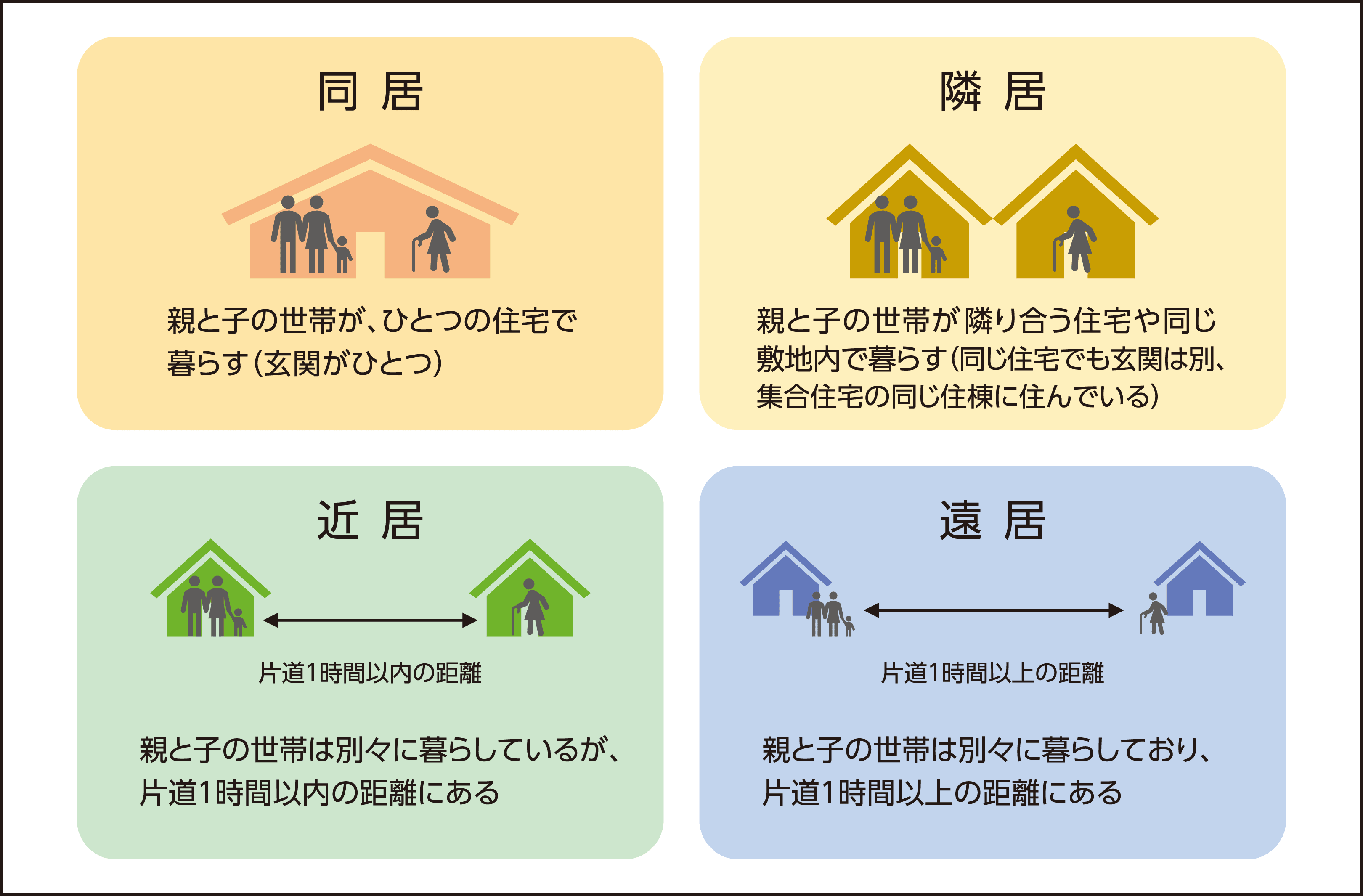

なお、親子の住まいの関係は「同居」「隣居」「近居」「遠居」の4パターンに分けられます。

国土交通省「高齢者住宅施策の現状と今後の方向性|P4」を基に作図

ひとつ屋根の下で暮らす「同居」と違い、「隣居」はお互いある程度プライバシーが保てるのがメリットです。「近居」は多少距離が離れているものの様子を見に行くことは容易ですが、「遠居」となると、急を要するときでもすぐに駆け付けることは物理的に難しくなります。

2.高齢者向けの仕様になっている

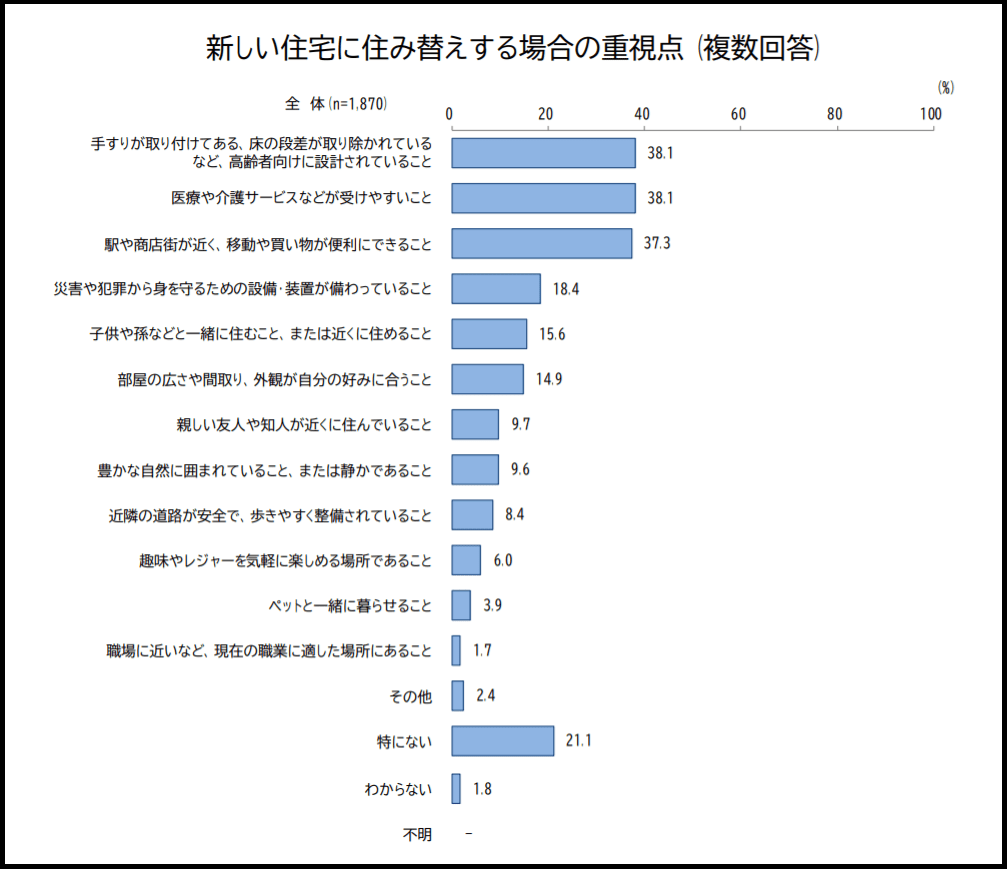

新しい住宅に住み替える場合に重視したいのは、手すりが取り付けてある、床の段差が取り除かれているなど、自宅が高齢者向けの設計になっていることです。これから家を新築する、あるいはリフォームをする場合は、高齢者が安全に暮らせるバリアフリーの家が望まれます。

内閣府「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査|P75 図表 2-2-13-1 新しい住宅に住み替えする場合の重視点(MA3)(Q19)(複数回答)」より転載(一部加工)

加えて、「医療・介護サービスを受けやすい地域」に住まいがあることも大切な要件です。からだに不調を感じたとき、すぐ受診できるような「かかりつけ医」が近くにあると安心です。介護サービスが行き届いている地域なら、ひとり暮らしでも安心して暮らせます。

さらには、高齢になると日常の買い物や病院通いだけでも大変です。したがって、「駅や商店街が近く、移動や買い物が便利にできること」も大切です。自動車運転免許の返納も視野に、バスや電車などの公共交通機関が利用しやすい地域に住まいがあれば、大きな不便を感じることもないでしょう。

そして、「災害や犯罪から身を守るための設備・装置が備わっている」ことも押さえておきたいところです。高齢者は、地震や大雨による土砂災害などから逃げ遅れてしまうリスクが若い年代と比べて高いため、自然災害にあわない土地に住むのをおすすめします。

また、犯罪に巻き込まれないよう治安の良い街に住むことも検討したいポイントです。ホームセキュリティサービスの利用も犯罪から身を守りやすくなります。

高齢者が暮らしやすい家の工夫

高齢者は退職している人が多いため自宅で過ごす時間が長くなります。ここでは、高齢者が快適に過ごせる家の工夫について解説します。

家の中における注意点

高齢者が住む住宅では、「安全」「快適」「簡単」が必須です。床の段差がない、出入口が広いなど安全面だけ重視すればいいというわけではありません。長い時間を家の中で過ごすため、日当たりが良いなど居心地の良い環境づくりも大切です。

また、高齢者にはITを活用したハイテク設備より、簡単に操作できる設備のほうが向いています。下記に、家の中における注意点をまとめました。

|

場所 |

注意点 |

|---|---|

|

玄関 |

・床との段差をなるべくなくし、手すりを付ける ・出入り口は広くとる ・ドアはつかみやすい取っ手、または引き戸に交換する ・腰をかけて靴の履き替えができるようにする |

|

廊下 |

・滑りにくい床材にする ・ゆとりのある廊下幅(78cm以上)にする ・手すりを付ける |

|

階段 |

・勾配を緩やかにして途中に踊り場を設ける ・手すりと足元灯を設置する ・エレベーターを設置する |

|

寝室 |

・1階かつ日当たりのよい場所に設ける |

|

キッチン |

・キッチン台を使いやすい高さにする ・安全な調理器具を設置する ・動線が短くて済む機能的な配置にする ・収納は手の届く位置に設ける |

|

浴室・洗面脱衣所 |

・滑りにくい床材にして手すりを付ける ・浴槽のふちに腰掛けを設置する ・洗い場はゆとりあるスペースをとる ・暖房を設置する(ヒートショック対策) |

|

トイレ |

・高齢者の部屋の近くに設計する ・腰掛式便器にして手すりをつける ・ゆとりあるスペースをとる ・ドアは引き戸か外開きにする |

まとめ

海外の研究によると、2007年に日本で生まれた子どもの半数が107歳より長く生きると推計されています。(※4)「人生100年時代」のフレーズのとおり、日本は長寿社会を迎えようとしています。

住まいの環境が良いほど、自宅で幸せな老後生活を送ることが可能です。高齢になっても安全に暮らせる家は、大きな安心を与えてくれます。

60歳以降の自分の未来をイメージしながら、いま一度住まいづくりを考えてみましょう。

※1 内閣府「平成27年版高齢社会白書|P113 図表 3-6-ウ-1 身体機能が低下した場合の住宅(男女別)」

※2 内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する調査|P13 (2)近所の人とのつきあいの程度(Q2)」

※3 内閣府「高齢者の住宅と生活環境に関する調査|P15 (3)お住いの地域に住み続ける予定(Q3)」

※4 厚生労働省ウェブサイト「「人生100年時代」に向けて」

まずは無料のカタログで、

リフォームのイメージを

膨らませてみませんか?

カタログにはこんな内容が載っています!

- 住友林業のリフォームの特徴

- よりよい住まいへのヒント

- リフォーム実例集

- 限定サイトへの招待