介護の負担を軽減するバリアフリー ~高齢者の自立を支援し、介護の助けとなる整備~

公開日: 更新日:

バリアフリーは、高齢者にとって危険が少なく『身体に障害があっても、ある程度の自立が出来ること』が基本です。また、介護保険制度により貸与、もしくは購入する福祉用具を『円滑に使用できる環境づくり』を整備することでもあります。

親世帯・子世帯の同居である二世帯住宅においては、高齢者だけのためではなく、介護する人や同居する家族を助けるためのリフォームといって良いでしょう。

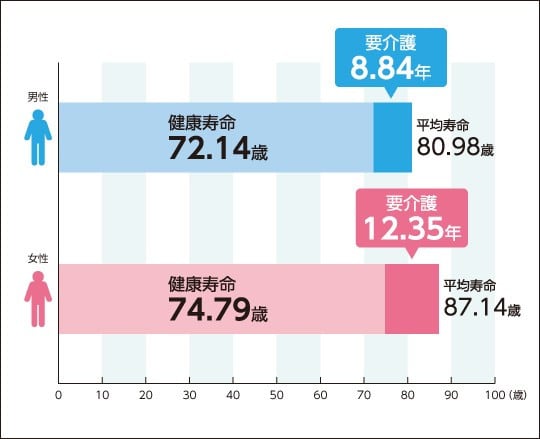

健康寿命(心身ともに自立し健康的に生活できる期間)と平均寿命の間には約10年前後の期間があり、この期間が介護を必要とする年数です。

内閣府「平成30年版高齢社会白書(全体版)図1-2-2-4」のデータを基に作図

しかし、現時点で心身ともに健康である場合、バリアフリーにはどんな設備や工事が必要なのかピンと来ない方もいるのではないでしょうか。

バリアフリーリフォームは、広くゆとりのある寸法で設計していくことが必要です。たとえばパーキンソン病などの、症状が徐々に重度化していく病気には、常にその重症度に合わせた住環境を整備していかなくてはなりません。そのため、重症度に合わせた移動方法がいつでも整備できるような空間をまず確保しておくことが望ましいでしょう。

リフォームの場合は、限られた敷地や柱などの構造体を中心に設計していくため、バリアフリーに必要な基本的な寸法をしっかりと抑えておくことが重要です。

今回は、家庭内事故を防ぐことはもちろん、家族が安心して暮らせるバリアフリーのポイントを紹介していきます。

バリアフリー改修で基本となるポイント

床の改修

バリアフリーでは段差を取り除くことは基本です。敷居等のほんの1cmにも満たない段差でも解消すべき対象となります。視力の低下により、段差は非常に見えにくく、危険や恐怖の対象になるからです。

また、歩行器や車イスで移動する場合は、数ミリの段差を超えるのにかなりの力が必要となるため、通行を困難にさせます。わずかな段差が、自力で移動できる行動範囲に大きな差を与えてしまうのです。

わずかな段差は、床の改修やスロープを設置することで解消します。また、滑りにくい床材を選択することで、立ち上がりや歩行がしやすくなり、転倒防止にも効果があるでしょう。

手すりの設置

手すりには歩行の際に使用するハンドレールと、トイレ等の立ち上がりに使用するL型やI型のグラブバーがあります。

歩行や立ち上がりなどが自力で出来る場合は必ず設置しますが、寝たきりなどの場合は逆に介助の妨げになってしまうこともあります。病気や障害の状態に合わせて設置しましょう。

また手すりは、下地補強が必要な場合もありえます。補強する際は、障害の進行にともなって手すりの位置を変えられるように、広めの範囲を補強しておきます。

ドアの変更

押したり引いたりする開き戸は、ドアを押しながら進まなければならない事や、引いたドアを一旦避けないと前へ進めないことが無駄な動作となってしまいます。また、ドア自体の可動範囲が居室や廊下に大きく出過ぎるため、トイレなどの狭いスペースでは車いすにドアが引っかかってしまうことも想定されます。

これらの点からもドアは基本的には引き戸が望ましいでしょう。

またドアノブも、レバーやバータイプであれば、手指が不自由でも自力で開けやすいため、検討すべきポイントとなります。

廊下や開口部では『有効幅』に注意

木造建築物の場合、柱の中心から次の柱の中心までは、910mmの間隔で配置されており、廊下はこの幅で設計されている住宅も多くなっています。しかしながら、柱の幅が105mmある場合、実際の廊下の幅は780mmです。さらに下地や壁紙の厚さ、建具枠があるので、実際には780mmよりも狭い箇所が存在する可能性もあります。

設計図には記載されていない、この内幅の寸法が実際に動ける範囲であり「有効幅」となります。

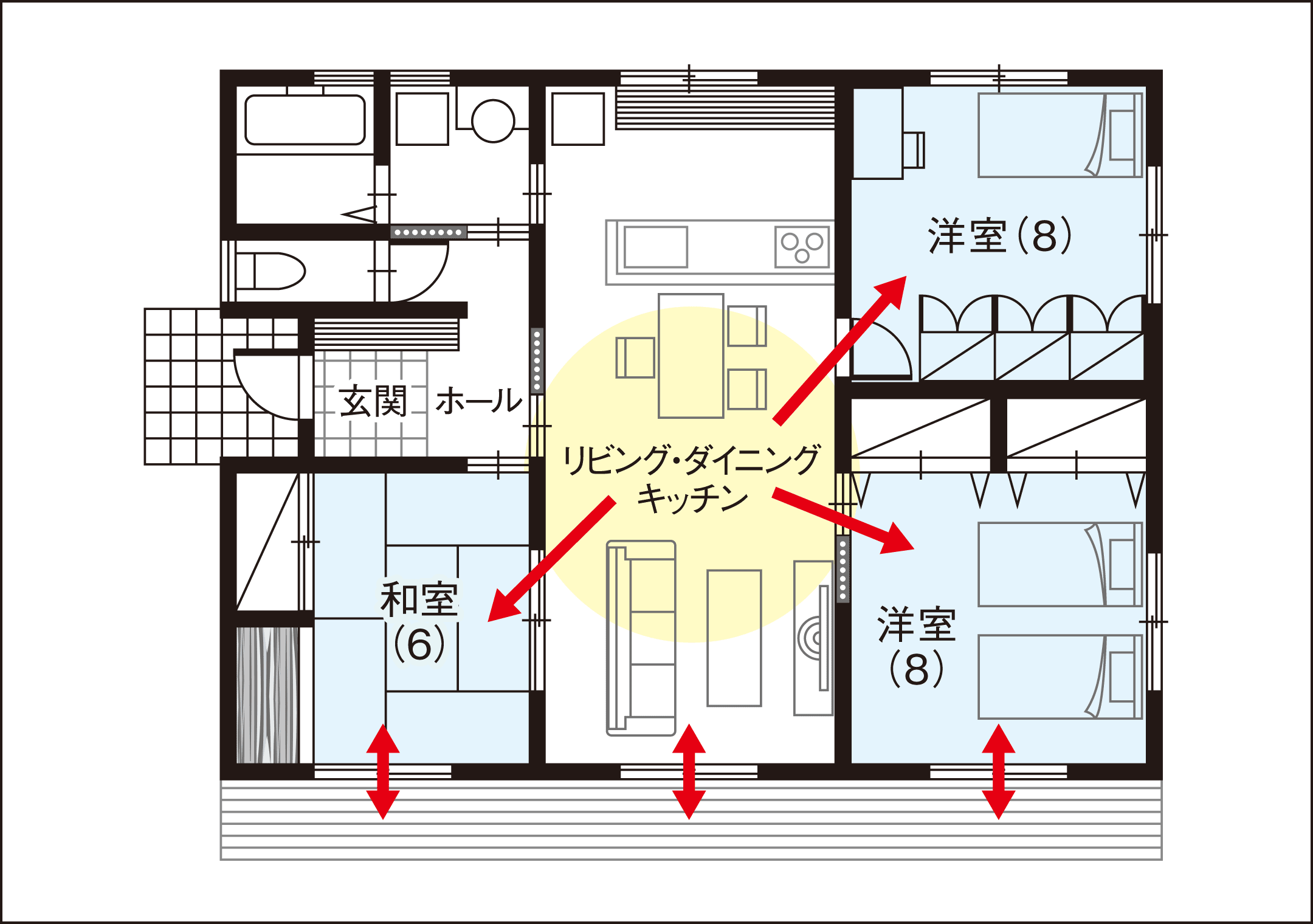

住友林業の家「マルチバランス工法 ユニバーサルデザイン」の情報を基に作図

この寸法は、手すりにつかまりながら自力で歩行するのにはまったく問題はありません。ところが、隣で介助者がからだを支える場合や、車イスで通行する場合には、この幅では通行が不可能です。

介助用の車イスは幅員が530~570mmあり、角を曲がるなど方向転換をするには750~780mmの幅員が必要です。なお、自走用車イスは幅員が620~630mmあり、方向転換には850mmの幅員が必要です。

バリアフリーリフォームにおいて、有効幅は重要なポイントです。

廊下だけでなく、ドアの寸法やトイレ、浴室などの狭いスペースは、この有効幅に特に注意しましょう。有効幅を広く取るためには、全ての動線を短く取るプランニングも重要です。

住友林業の家「平屋間取りプラン集」の情報を基に作図

たとえばこの図面のようにリビングを中心に各居室へ移動できる間取りは、廊下が無いので狭いスペースを移動する必要がありません。

動線が短く済む間取りは、介護者の負担軽減にもつながります。

家電の買い替えや、設備の交換にもバリアフリーの意識を

バリアフリー整備は、自立を支援することで、安静にしすぎたために起きる筋力低下や体力の低下を防ぎ、残存機能を安全に維持していく助けとなります。なるべく自力で生活できるよう、細かい部分にもバリアフリーの意識をしましょう。

ここでは、家の設備ごとに意識したいポイントを紹介します。

浴室

段差の解消をはじめ、手すりの設置、またぎやすい高さの浴槽や滑りにくい床への変更、暖房機能の追加を検討したいものです。これらの設備が整っているユニットバスへのリフォームがおすすめです。

トイレ

清潔を保持するためにもウォシュレット付きの便器がおすすめです。スペースがどうしても狭い場合は、洗面脱衣室にトイレを設置する方法もあります。

トイレには立ち上がりを補助するためなるべく両側に手すりを設置するとよいでしょう。出入り口側の手すりは座るときにじゃまにならないよう可動式の手すりがおすすめです。

製品のなかには、手すり付きペーパーホルダーもあります。ホルダーには、ペーパーを2つ設置できるので、障害の状態に合わせてペーパーが取りやすくなっています。

キッチン

火を使わないオール電化が安全です。

家電

四肢が不自由でも使いやすく、また家族が家事を手助けする際にも、便利な機能がついた家電は負担軽減に効果的です。たとえば、洗濯機なら車イスの方であっても手が届きやすいドラム式がおすすめです。さらに乾燥機能があると干す動作が省けます。

また高齢者は視力の低下なども見られるため、照明機能も転倒などの事故を防止する大切な設備となります。座ったまま照明を操作できるリモコンスイッチや、深夜のトイレなどにはセンサー付き照明器具なども利用しましょう。

まとめ

バリアフリー改修には、「高齢者住宅改修費支援制度」により、自治体から補助金が支給されます。これらの申請や手続きはリフォーム会社が行ってくれますが、補助金対象の条件として、自治体内のリフォーム会社が施工するように定められている場合もあるようです。

また、介護保険制度にも住宅改修費、福祉用具の貸与・購入費の支給などがありますが、使用する福祉用具によってもリフォームの内容が大きく変わってきます。バリアフリーに関する補助金の条件や内容なども自治体によって異なるので、事前にお住まいの自治体で確認してみるとよいでしょう。

バリアフリー整備においては、費用の面などから対象者があまり積極的ではない傾向にあります。しかし、バリアフリーは、家族の介護量の軽減にも大きな効果があり、家族関係の円滑化にもつながるのです。また転倒やヒートショックなどの家庭内事故を予防するためにも整備は重要です。早めの着手が、健康寿命を延ばすことにも役立つでしょう。

まずは無料のカタログで、

リフォームのイメージを

膨らませてみませんか?

カタログにはこんな内容が載っています!

- 住友林業のリフォームの特徴

- よりよい住まいへのヒント

- リフォーム実例集

- 限定サイトへの招待