不動産登記とは? 相続・購入時の注意点とトラブル回避の基礎知識

公開日: 更新日:

近年、空き家対策や震災復興事業の過程において、所有者不明の土地や建物などの存在が社会問題となっています。これらは少子高齢化や人口減少が進むなか、今後さらなる増加が懸念されています(※)。

また、登記をしていないことにより、本来は自分の所有物であるはずの不動産が売買できないなどの相続トラブルが発生し、経済的な損失を抱えることにもなりかねません。

今回は「登記」をすることにより得られるメリットや、しないことによるデメリットについて詳しく解説をしていきます。不動産を相続する予定の方、売買のトラブルを避けたい方は、この記事で登記の必要性を、いま一度確認してみましょう。

不動産登記とは

「不動産登記」と聞くと、なにやら難しい内容に思えるかもしれません。ここではまず、その目的や登記の方法を確認しましょう。

1.登記制度の目的

不動産登記とは、国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つひとつに対し、「どこにあるのか」「どのくらいの広さがあるのか」「誰が持っているのか」といった情報を法務局の職員が専門的な見地から正しいのかどうかを判断したうえでコンピュータに記録することを言います。

なお、不動産登記法第1条では、登記制度の目的を、以下のように定めています。

「不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする」

衆議院「不動産登記法」

したがって登記されている不動産であれば、登記記録を調査することにより「誰がどのような権利を持っているのか」の詳細がたちどころに分かってしまうことになります。

2.登記記録は不動産所在地を所轄する登記所が管理

不動産の登記記録は、その不動産の所在地を所轄する登記所(法務局)が管理しています。この登記記録は、全国の登記所において「登記事項証明書」として交付請求することができます。請求するためには、3つの方法があります。

(1)管轄または最寄りの登記所の窓口に請求書を提出する

登記所であれば、全国どこであっても登記事項証明書の交付請求を行えます。ですので、当該不動産が遠方にある方でも入手に手間がかかりません。請求可能な情報は「不動産登記」「商業・法人登記」の各種証明書に関する情報です。

(2)郵送で請求する

郵送で請求する場合、宛て先とする登記所は、管轄先でも最寄りでも大丈夫です。この場合、返信用の切手と返送先の宛先を記載した封筒またはメモを同封します。

(3)オンラインで請求する

インターネットの利用も可能です。この場合、手数料納付後に請求が行えます。受け取り方法として、指定された登記所で受け取る方法、または指定送付先に送付してもらう方法があります。

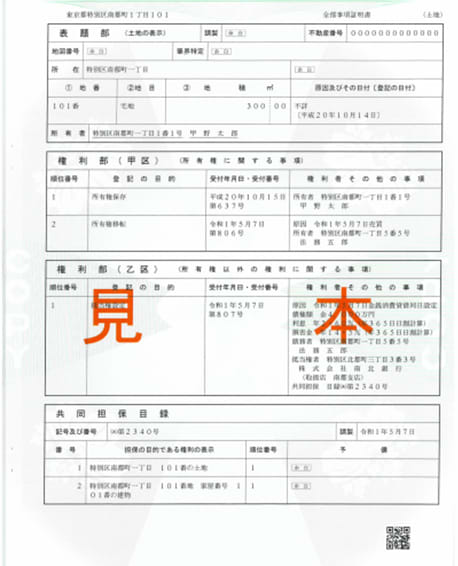

3.登記簿の見方

登記簿がどのようなフォーマットになっているのかも確認しておきましょう。以下は、「登記事項証明書」の一例です。

引用:法務省ウェブサイト

なお、登記記録は一筆の土地、または一個の建物ごとに作成される「一不動産一登記記録主義」となっています。なお、登記簿の見方は以下をご参考ください。

▼登記簿の見方

|

表題部 |

|

|---|---|

|

権利部甲区 |

|

|

権利部乙区 |

|

法務省「不動産登記のABC 登記記録(登記簿)とは?」の情報を基に筆者作成

「登記をしない」はデメリットばかり

現在、日本では、不動産登記をしないことによる所有者不明の土地が増え、社会問題になっています。ここでは、不動産登記をしないと起こりうるデメリットを見ていきましょう。

1.不動産を自分のものだと主張できない

不動産登記をすることによって、自分の大切な財産である土地や建物の所在、面積、所有者である自分の住所氏名が公の帳簿(登記簿)に記載されます。これを一般公開することにより権利関係が自分にあることが証明されます。したがって、登記を行わなければ「自分の所有である」ことを第三者に対して証明できないことになります。つまり、取得する際に金銭を支払っていたとしても「不動産を自分のものだと主張できない」ということになってしまうのです。

たとえば、あなたが不動産を購入したものの所有者変更の登記をしなかった場合を考えてみましょう。悪意のある売主は、登記簿上の所有者が自分であるのをよいことに、あなたに売った不動産を別の人にも売ってしまうということがあるかもしれません。そして、あなたの後に買った人が所有者変更の登記を先に済ませてしまった場合、あなたは自分が正当な権利者であることを法的に主張(対抗)できないのです。

なお、売主に対しては当然主張できますし、代金の返還を求めることもできますが、無用なトラブルを避けるためにも不動産の売買では代金決済と同時に登記申請も行うのが常識です。

2.相続トラブルが起こるおそれがある

登記簿上の所有者が亡くなった後に相続人がその不動産を売却し、登記を移転するときには、相続登記を行い、登記簿上の所有者を相続人に移転する必要があります。すぐに登記をすれば問題はないのですが、相続が何回も重なってしまうと相続人がどんどん増えてしまうため、相続人が誰なのかを確認するだけでも大変な手間と費用がかかることがあります。 自分よりも後の代が困ることのないよう相続が発生した場合には速やかに所有権移転登記を行いましょう。

3.不動産を担保にした融資を受けられない

不動産担保ローンを契約する際に必要な書類のひとつに「登記済権利証(あるいは「登記識別情報」)」があります。これは対象不動産を特定するために必要なものであり、所有者などの権利関係が証明されているものです。ローンだけでなく不動産を売買する際にも必ず必要な書類です。しかし、未登記の場合は当然記録されていないので用意することができません。したがって不動産を担保にした融資は、原則受けられないことになります。

4.売買や賃貸をする際に問題が発生するリスクがある

不動産担保ローンを利用するときや不動産の売買を行う際には「登記済権利証(登記識別情報)」が必要です。この「登記済権利証」とは、登記完了後に登記名義人となった申請人に届く通知書です。この証書がないことには、正当な所有者であることを証明できません。

未登記の物件は登記上の所在や所有者が不明な状態であり、買い手側のリスクが非常に大きいとみなされ、避けられる傾向にあります。賃貸をするにしても将来のトラブル発生が考えられることから、仲介業者が取り扱いをしてくれない場合が想定されます。

登記により得られるメリット

ここでは登記により得られるメリットを紹介します。

1.所有権を主張できる

登記を行う目的はズバリ、「土地や建物の所有者をはっきりさせること」です。登記簿に記載されている人物が正当な所有者として所有権を主張できます。

2.売買取引などをスムーズに行える

不動産の売買取引では安全性と円滑化を図るため、不動産の現況と権利関係が記載されている登記簿謄本などを提出することになります。

登記してあれば、自分が所有者であることを第三者に主張できるため、売買取引がスムーズに行え、取引を早く成立させることができます。

3.相続トラブルが起こらない

相続が発生するたびに相続登記をきちんと済ませておけば、相続人が枝分かれになって増えることがないため、相続をスムーズに完了できます。なお、遺産分割協議の際には、相続人全員から実印をもらわなければなりません。人数が多くなるほど相続登記の手続きが困難になるため、放置は避けるようにしましょう。

登記を行うタイミング

登記を行うタイミングは5つに分類されます。ここでは、それぞれのシチュエーションについて解説します。

1.不動産を購入した/譲り受けた

土地付きの新築一戸建を購入した、 あるいは中古マンションを譲り受けたなどの場合には、登記が必要です。

▼不動産を購入した場合

|

不動産の種類 |

登記内容 |

|---|---|

|

新築一戸建(土地付き) |

1.建物

②所有権の保存登記 2. 土地 |

|

中古一戸建・マンション (土地付き) |

建物及び土地の所有権の移転(売買)登記 |

|

土地のみ |

土地の所有権の移転(売買)登記 |

法務局「不動産を購入した/不動産を譲り受けた」を参考に筆者作成

▼不動産を譲り受けた場合

|

不動産の種類 |

登記内容 |

|---|---|

|

中古一戸建・マンション |

建物及び土地の所有権移転(贈与)登記 |

|

土地のみ |

土地所有権移転(贈与)登記 |

法務局「不動産を購入した/不動産を譲り受けた」を参考に筆者作成

2.引っ越した/姓を変えた

所有者が転勤により住所が変わった、結婚により氏名が変更した場合に行います。

▼転勤で引っ越した/結婚で姓を変えた場合

|

変更の理由 |

登記内容 |

|---|---|

|

引越し等で住所が移転 |

登記名義人の住所・氏名の変更の登記(住所移転の場合) |

|

住居表示実施により住所が変更 |

登記名義人の住所・氏名の変更の登記(住居表示実施の場合) |

|

結婚等で氏を変更 |

登記名義人の住所・氏名の変更の登記(氏名変更の場合) |

法務局「転勤で引っ越した/結婚で姓を変えた」を参考に筆者作成

3.住宅ローン等を完済した

住宅ローン等を完済した場合は、登記されている担保権を抹消する登記が必要です。なお、現在の所有者の氏名と住所が登記されている所有権の登記名義人の記録と一致しない場合には、先に住所・氏名の変更登記等を行う必要があります。

▼担保権を抹消する場合

|

登記されている担保権の種類 |

登記内容 |

|---|---|

|

抵当権を抹消 |

抵当権の抹消の登記 |

|

根抵当権を抹消 |

根抵当権の抹消の登記 |

法務局「住宅ローン等を完済した」を参考に筆者作成

4.不動産の所有者が亡くなった

亡くなった方が登記名義人となっている場合は、相続の種類によって登記内容が異なります。亡くなった方が登記されている所有権の登記名義人ではない場合は、やや複雑です。

登記は登記名義人について行わなければならないので、たとえば亡くなられた方の両親が登記名義人になっている場合は、まずその両親の相続登記から行う必要があります。このように、何世代も相続登記をしていない場合(数次相続の場合)は相続人も増え、多くの書類が必要となるため、手続が困難になりがちです。

申請書様式を確認しても手続が分からないときは、管轄の法務局に相談することをおすすめします。

▼不動産の所有者が亡くなった場合

|

相続の種類 |

登記内容 |

|---|---|

|

遺言書による相続 |

1.公証役場で作成した公正証書遺言 ・所有権移転登記(相続・公正証書遺言) 2.自筆証書遺言(家庭裁判所の検認が必要) ・所有権移転登記(相続・自筆証書遺言) |

|

遺産分割協議による相続(相続人全員で話し合いをする場合) |

所有権の移転の登記(相続・遺産分割) |

|

数次相続が発生している場合(遺産分割協議によるもの) |

所有権の移転の登記(相続・遺産分割)(数次相続) |

|

法定された割合による相続(民法に定められた相続割合で相続する場合) |

所有権の移転の登記(相続・法定相続) |

法務局「不動産の所有者が亡くなった」を参考に筆者作成

5.建物を取り壊した/新築した

古くなった建物を取り壊したときや建物を新築した際にも、登記の手続きが必要です。

▼建物を取り壊した・建物を新築した場合

|

建物の状況 |

登記内容 |

|---|---|

|

建物を取り壊した |

建物の滅失の登記 |

|

建物を新築した |

1.表題登記 ・図面の作成が必要 ・土地家屋調査士に登記申請を依頼できる 2.所有権保存登記 |

法務局「建物を取り壊した/建物を新築した」を参考に筆者作成

まとめ

今回は、不動産登記の必要性について詳しく解説をしていきました。

結論、不動産登記をしないで得られるのはデメリットだけです。本来は自分の所有物であるはずの不動産が公的に認められないと、売買や不動産担保ローンの利用がスムーズに行かなくなるおそれがあります。また、相続登記を何代も放置したままにしてしまうと、相続人が際限なく増えてしまい、相続トラブルへと発展しかねません。

登記手続きは面倒くさいことかもしれません。しかし、あなたの財産を守るためであり、子孫に確実に残していくためのものでもあります。専門家の知識を借りることもできますので、不動産を取得した場合には、必ず登記手続きを行うようにしましょう。

※国土交通省「宅地等における所有者等の所在の把握が難しい土地・建物に関する調査研究(中間報告)」

https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2018/68_3.pdf

まずは無料のカタログで、

リフォームのイメージを

膨らませてみませんか?

カタログにはこんな内容が載っています!

- 住友林業のリフォームの特徴

- よりよい住まいへのヒント

- リフォーム実例集

- 限定サイトへの招待